Christianshöhe / Lübsche Berge

Diese Anhöhe, von der man einen wunderbaren Panoramablick

auf die Stadt Lübeck hat, hies bis 1809 noch Lübsche

Berge/Barg. Erst als Christian von Hammerstein hier 1809

einen Meierhof anlegen läßt, wird dieser Ort, nach ihm,

dem Zeitgeschmack entsprechend, in "Christianshöhe"

umbenannt. Vermutlich bezog sich der Name ursprünglich

auch nur auf diese Hofanlage und ist erst später auf die

ganze Anhöhe übertragen worden.

1823 heisst es dazu: "Das Vorwerk Christianshöhe ist vor nicht all zu langen Jahren ganz massiv (also in Ziegelsteinen) aufgebaut und bestehet aus einem Haupt- und zwei Nebengebäuden und ist zur Haltung einer Schäferei sehr zweckmäßig."

Zu Christianshöhe gehören 1813: Hof und Garten 1.072

QRth., der Garten an der Heerstraße 60 QRth., der sämtl.

Acker in sechs Schlägen 17.370 QRth. sowie ein Sandberg

mit 60 QRth.. Der Hof Christianshöhe besteht aus einem

Gebäude zwei Herren- und einen Viehhause (52x30 u. 60x24

Fuß) und zwei gleichen Nebengebäuden von 20x30 Fuß.

1828 wird auf Christianshöhe erneut gebaut. So wird eine Rechnung über Steinfahren vom Neuen Hof nach Christianshöhe ausgestellt.

Fuhlenpotts-Krug

Ursprünglich befand sich auf den Lübschen Bergen bis 1751

vermutlich die Kastorfer Allmende (Freiweide), eine Art

Wildnis, größtenteils noch mit Bäumen bestanden, und dem

Fuhlen Pott als Wasserstelle. Genaugenommen handelt es

sich um drei aufeinander folgende Hügel, deshalb "Berge".

Diese Gegend, vor der Verkoppelung noch weit ab vom Dorf

und mit dem steinzeitlichen Grabhügel, war ein idealer

Hintergrund für so manche "Spokergeschichte" (s. Vorgeschichte "Königsgrab").

Durchschnitten wird die Anhöhe durch die ehemalige

Hamburg-Lübecker-Landstraße (s.a. Kastorfer

Zoll). An dieser lag am Fuhlenpott der gleichnamige

Krug. Der Fuhlenpott-Krug ist hier seit 1738 nachzuweisen

und ist vermutlich als Vorgänger zur Kruggerechtigkeit der

Hufe B zu betrachten.

1742 findet in der Nähe dieses Kruges ein Raubüberfall

statt (s. 1742: Raubüberfall beim

Fuhlenpott-Krug). Wie sich aus nachfolgenden Akten

ergibt, war Johann Schnaur hier der Krüger, der auch eine

Landwirtschaft betrieb. Schnauer (auch Schnoor) wurde 1699

in Sühlen bei Oldesloe als Sohn des dortigen Müllers

Hinrich Schnoor geboren. Schnauer wuchs später in der

Bodener Mühle auf und hatte vermutlich bei seinem Vater

das Zimmermannshandwerk gelernt.

1738 hatte Schnauer Streit mit seinen Nachbarn Henrich

Stahmer aus Klinkrade wegen weidenden Viehs und eines

gekauften Pferdes sowie mit dem Siebenbäumer Hufner

Henrich Schmid, wegen dessen angrenzenden Land, genannt

Fernenlands Koppel, das er gepachtet hatte. 1743

kauft er für sich und seine Frau Margarehte

Kirchenstühle in der siebenbäumer Kirche. Er scheint 1751

verstorben zu sein (s. Glockengeld Sbb.), was wohl auch

erklärt, dass die Kruggerechtigkeit auf die Hufe B

übertragen wurde und nun der Hufner Hans Hinrich Meyer

nebenbei einen Krug betreibt. Vielleicht hatte Meyer sogar

die Wittwe Margarethe Schnor 1752 geheiratet, dies läßt

sich mangels Kirchenbücher aber nicht nachweisen.

Wie aus den Verkoppelungsakten hervorgeht, wird der Fuhlenpotts-Orth 1751 der angrenzenden Hufe C zugeschlagen. Vermutlich handelt es sich um den Teich am Hof C direkt an der Landstraße gelegen.

12. Juni 1738 vor dem Steinhorster Amtsgericht

Johann Schnaur von

Castorph contra Henr.

Stahmer von Klinkrade.

Kläger: Er hätte Ihn bekl. eine bey der Castorpher Scheide

belegene Wiese, die Radewiese benahmet, verheuert, und

Sich dabey anheischig gemacht: Selbe in Zauhn zu halten;

Nun aber kähme Er solchen Versprechen nicht nach: daß Er

den Zauhn um die Wiese machte, sondern thäte Ihm vielmehr

mit seinen eigenen Vieh den größten Schaden, worüber Er

gegenwärtigen Hermann

Tretau von Castorph zum Zeugen produciren könte.

Er wolte also gebeten haben: Beklagten dahin anzuhalten:

daß Er seinen Versprechen nachkommen und den Zauhn um die

Wiese machen, auch den Ihm zugefügten Schaden ersetzen

müßte.

Bekl. konte nicht leugnen, Kläger versprochen zu haben:

die dem ehbenst verpachtete Wiese in Zauhn zu erhalten,

und offerirte sich denselben in guten Stand zu stehen auch

den Schaden, welchen sein Vieh Klägern zugefüget, zu

bonificiren.

Hierauf wurde testis [Zeuge] et Arbitrator Hermann Tretau von

Castorph vorgefordert und de _ienda Veritate admonitg

befraget: Wie hoch sich der Kläger von Bekl. Vieh

zugefügte Schade beliefe: Ille, wenn Er die rechte reiner

Wahrheit sagen solte; So könte Er solchen Schaden auf

einen Scheffel Rogken ashimiren.

Bekl. offerirte Sich obigen Arbitio ein genügen zu

leisten, und Kl. auf Martini den Scheffel Rogken zu geben.

Bescheid: Er hätte Bekl. die Wiese versprochener maaßen in

Zauhne zu erhalten, und zu gesetzter frist Klägern den

Scheffel Rogken zu liefern.

Eodem

Idem Schnaur

contra Henr. Stahmer

von Klinkrade

Kläger: Er wäre Ihm Bekl. vor ein verkauftes Pferd 7 Rthl.

schuldig, welche Er von denselben in güte nicht erhalten

könte; Er wolte demnach gebeten haben: Ihm zur Bezahlung

zu verhelfen. Bekl. ignorirte Debitum [Schulden], und

wolte Er Kläger zu seiner Befriedigung aus seine Wiese,

die Radewiese genandt, alljährlich vor 2 Rthl. heu, in

einen solchen Ort, den Kläger sich selbst erwehlen würde,

asigniret(?) haben, und solchergestalt die Schuld tilgen.

Actum Sandesneben den 4ten July 1738

Erschien Henrich Schmid

Hufener zu Siebenbäumen und zeigte an: daß Er an

mitgegenwärtigen Krüger zu Castorph nahmens Johann Schnaur seine an

der Castorpher-Scheide belegene koppel, klein fehren land

[Fernenlandskoppeln] benahmet auf acht nach einander

folgende Jahre solcher gestalt verpachtet hätte: daß

Conductor Johann Schnauer solche Koppel spögig(?)

melioriren , und das darauf stehende Gebüsche ausrotten;

Ihm aber solches Holtz frey laßen, und vor seine Mühe und

angewantde Kosten die elonirte Koppel 6 Jahr frey

genießen, von denen beyden übrigen Jahren ein Jährliches

locarium ad 5 Rthl. bezahlen solle; und weiden ...

1738: Jürgen Malchen [Malchau], Klinkrade (an der Kastorfer Scheide) ./. Joh. Schnaur wegen der Radewische

1738: Joh. Schnaur, Kastorf ./. Johann Löding, Siebenbäumen wegen Forderung

1744: Hans Schnoor wegen Heuergeld

s. auch Hufen B-E

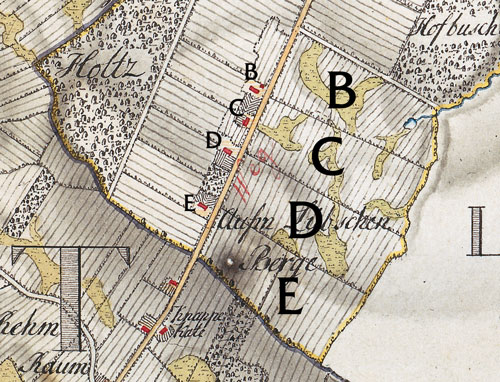

Das Vorwerk "Christianhöhe" auf der Katasterkarte von 1877. Der unterhalb der Hofanlage befindliche Weg führt heute noch auf die Flur "Christianshöhe", vor dem Hofgebäude knickt dann der Kirchstieg nach Siebenbäumen ab (hier "Fußweg"). 1898 läßt Gustav Vorwerk diesen Meierhof, auf dem sich auch eine Meierei befand, niederlegen. Der Tischler Otto Haase bekommt die Genehmigung des Gutsherren das Baumaterial, der schon zum Teil eingefallenen mit Stroh gedeckten Gebäude, verwenden zu dürfen. Die Ziegelsteine und alten Balken verbaut er in seinem neuen Haus an der Hauptstraße 39. Da es sich um alte Steine handelt, musste das Haus verputzt werden, was aber damals für "einen Tischler" nicht als standesgemäß galt.

Familie Haase vor ihrem Haus Hauptstr. 39 um 1910

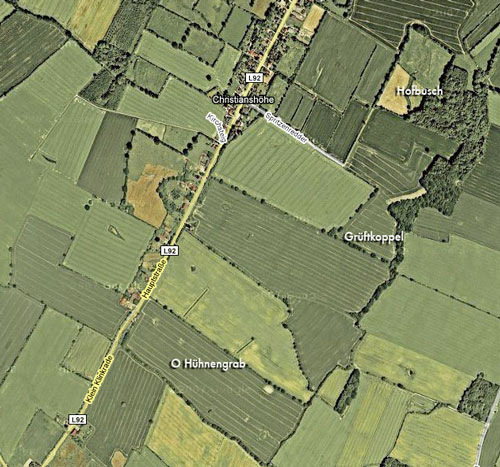

Luftbild von Christianshöhe

2007

Blick von Christianshöhe 1962

Hauptstr. 15, ehemals Klaus Schlanert (vorher Johann

Meinicke, Tischler; Johann Fick), Emma Fürböter

im Hintergrund links

Hauptstr. 6, ehemals Dr. Werner Hoffman, davor Bäckerei

Ernst Bartels (1946-1950), gepachtet von Georg Peters,

dann Bäckerei Schult

Martha Roden im Hintergrund der Hof von Siemer (Hufe B)

Panorama von Christianshöhe

2009: v.l. die Moislinger Hochhäuser, die Marienkirche,

Silo Kronsforde